胫骨平台骨折是临床上常见的关节内骨折,胫骨平台骨折手术入路选择至关重要,其关乎术中操作及术后疗效。

我们自2010年10月起,对后侧平台双髁骨折(后内髁劈裂及后外髁塌陷骨折)采用后内侧倒“L”形入路,并通过单一手术切口对胫骨后侧双髁骨折进行复位及双钢板支撑固定。本研究回顾性分析组病例的临床及影像学资料,目的是:(1)探讨胫骨后侧平台双髁骨折的临床特点;(2)评价后内侧倒“L”形切口治疗累及双髁的胫骨后侧平台骨折的早期疗效。

资料与方法

一、一般资料

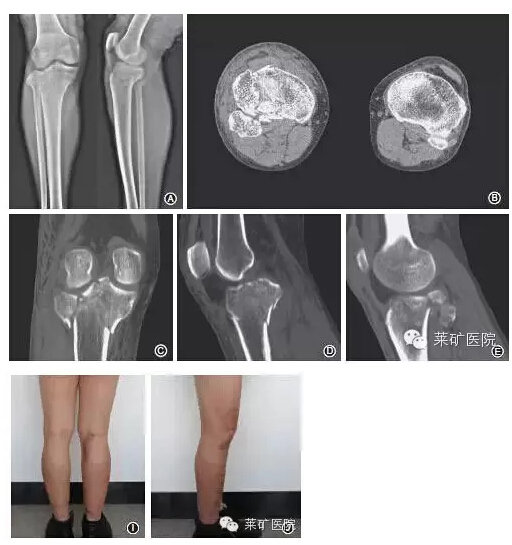

2010年10月至2013年12月,采用后内侧倒“L”形入路钢板螺钉内固定治疗13例累及双髁的胫骨后侧平台骨折患者,男8例,女5例;年龄26~62岁,平均(41.5±6.6)岁;左侧7例,右侧6例;车祸伤8例,高处坠落伤3例,重物砸伤2例。分型:双柱损伤4例,三柱损伤9例;所有病例均为Ⅴ型。13例患者经三维CT重建均证实为胫骨后侧平台双髁骨折,其中合并外侧平台骨折8例、内侧平台骨折7例、前十字韧带损伤5例、后十字韧带损伤3例、内侧副韧带损伤2例、外侧副韧带损伤1例、半月板损伤9例;合并同侧腓骨骨折9例、同侧踝关节骨折1例、同侧肋骨骨折3例;合并血气胸1例、对侧锁骨骨折2例、腰椎压缩骨折1例。本组患者均在伤后6~9 d,膝关节周围皮肤褶皱试验阳性后进行手术。

二、手术方法

连续硬膜外麻醉或全身麻醉后,患者取漂浮体位,大腿近端安放充气止血带,在完全暴露后侧双髁骨折后使用止血带。

屈膝20°~30°,自腘窝后方横行皱褶中点向内侧至胫骨后内侧嵴做倒“L”形切口,长约15 cm。分离皮下组织,切开深筋膜,辨别半腱肌与腓肠肌内侧头间隙,将腓肠肌内侧头向外牵开,暴露比目鱼肌,自比目鱼肌内侧及近端止点骨膜下分离,用Hoffman拉钩将腓肠肌和比目鱼肌向外牵开,充分暴露胫骨平台后侧骨块。后内侧骨块通常为较大的劈裂骨折,可通过关节外复位,若复位后经“C”型臂X线机透视仍不满意,可切开半膜肌附着点,将半月板、关节囊连接处切开,显露胫骨平台后内侧关节面,直视下复位。使用胫骨平台后内侧解剖型锁定钢板或4.5 mm的“T”形加压钢板预弯后支撑固定后内侧骨块。内侧骨性结构恢复后进行后外侧结构重建。如后外髁骨折为单纯劈裂可尝试关节外复位;如三维CT提示有关节面塌陷,则需屈膝,使骨折块轻度分离后,经骨折线撬拨复位关节面,并采用同种异体骨填充骨缺损,以克氏针临时固定。由于腓骨小头至后十字韧带止点空间狭小,显露困难,即使能够显露部分后外侧骨块关节面,复位后的后外侧骨块使得直视观察关节面复位情况更为困难,所以一般不切开后外侧关节囊,通过“C”型臂X 线机透视以明确是否复位。反复透视满意后,将3.5 mm的斜“T”形接骨板适当预弯,以支撑固定后外侧骨块,并利用钢板结合孔调整钢板至满意高度。

胫骨平台后侧双髁骨折固定完毕后,常规行膝关节稳定性试验,包括屈伸功能试验、内外翻试验、前后抽屉试验,以明确是否存在膝关节不稳。如内外侧应力试验明显阳性,则提示侧副韧带损伤严重或完全断裂,需同期行韧带探查修补术;如内外侧应力试验弱阳性,则无需同期探查侧副韧带。本组病例均未行侧副韧带探查修补术。

对同时合并外侧平台骨折者,需联合前外侧入路,撬拨复位关节面,术中同样需反复透视,直至复位满意后采用4.5 mm“L”形加压钢板或3.5 mm解剖型锁定钢板固定;骨缺损明显者使用同种异体骨植骨。对合并后十字韧带止点撕脱骨折者,使用空心加压螺钉固定;对合并前十字韧带止点撕脱骨折者,行钢丝环扎固定;对合并外侧半月板损伤者,尽量缝合修补,无法修补者予以半月板切除。

三、术后处理

术后抬高患肢、加压包扎伤口,以减轻软组织肿胀。术后第1天即可进行股四头肌力量练习。对于膝关节稳定者术后3 d即开始使用CPM机行被动屈伸练习,对于膝关节稳定性差者,使用铰链式支具保护,延迟至术后3周使用CPM机。6周后扶双拐渐进性负重行走。

四、随访及疗效评价标准

术后即刻使用Rasmussen放射学评分标准[14]评价手术复位质量。该评分从髁塌陷(6分)、髁增宽(6分)、膝内外翻(6分)三个方面进行评价,满分为18 分,其中18 分为优、12~17 分为良、6~11 分为可、<6分为差。

术后2周、4周、12周、6个月、12个月摄膝关节正位X线片,并通过X线及临床检查判断骨折愈合时间,记录并发症及相应转归。

术后12个月按照美国特种外科医院(Hospitalfor Special Surgery,HSS )膝关节功能评分[15]评定疗效,该评分包括疼痛(30分)、功能(22分)、活动范围(18分)、肌力(10分)、屈曲畸形(10分)、关节稳定性(10分),满分100分,其中≥85分为优,70~84分为良,60~69分为可,≤ 59分为差。

五、统计学方法

采用SPSS13.0统计学软件(SPSS,美国)进行统计学分析。采用配对设计资料t 检验对术前、术后的HSS膝关节功能评分进行比较。检验水准α值取双侧0.05。

结 果

一、一般结果

本组3例内、外侧副韧带损伤患者,术中骨折固定后麻醉下行膝关节内外侧应力试验,其中2例内侧结构、1例外侧结构轻度松弛,考虑存在侧副韧带损伤,但较轻微,故未行侧副韧带探查修补术,仅延迟至术后3周才使用CPM机行膝关节功能练习;术后3个月复查,内外侧副韧带张力基本恢复正常。

本组患者手术时间为85~130 min,平均(95±11.5)min;手术出血量为100~260 ml,平均(156±45)ml。13例患者均获得随访,随访时间8~34个月,平均(20.8±9.4)个月;骨折全部愈合,X线愈合时间为12~24周,平均(15.6±5.2)周。

二、复位及固定

本组患者关闭切口前均行“C”型臂X 线机透视,结果均示骨折复位满意,关节面台阶均<2 mm;所有螺钉均在关节面以下;术中膝关节被动活动时无摩擦感。术后2例患者麻醉下行内外侧应力试验,提示内侧结构轻度松弛,考虑存在内侧副韧带损伤,未进一步行探查手术,延迟至术后3周使用CPM机行膝关节功能练习;术后3个月复查,内侧副韧带张力基本恢复。2例术后即刻行前抽屉试验阳性,其中1例于术后3个月行关节镜下前十字韧带重建术;另1例于术后2个月行前抽屉试验阴性,活动时无膝关节矢状面失稳表现。

三、影像学及临床功能评价

术后Rasmussen 放射学评分11~l8 分,平均(15.8±1.4)分;其中优7例、良4例、可2例,优良率为84.6%(11/13)。

HSS 膝关节功能评分由术前26~48 分,平均(38.2±7.8)分,上升至术后12个月56~92分,平均(85.2±7.8)分,其中优9例、良2例、可1例、差1例,优良率为84.6%(11/13)。术后12个月与术前HSS膝关节功能评分比较,差异有统计学意义(t=9.335,P=0.000)。末次随访时,膝关节屈曲95°~140°,伸直0°~5°,膝关节活动度为95°~130°(图2)。

四、并发症处理及转归

13例术中均未发生胫神经及腘动、静脉损伤,其中1例发生腓肠内侧皮神经牵拉损伤,未经治疗,术后6周恢复。

术后2例患者发生膝关节慢性疼痛,其中1例HSS评价为差的患者56岁,坠落伤致胫骨平台骨折(三柱损伤)合并多发肋骨骨折、血气胸。外科综合治疗2周后行胫骨平台手术。首先经后内侧倒“L”形切口对后侧双髁骨折进行复位及固定,而后经前外侧入路行外侧平台撬拨复位植骨及内固定术。术后6个月随访时患者膝关节活动后疼痛,并伴有轻度肿胀,X线片证实外侧间隙轻度变窄、后外侧髁有2 mm塌陷;诊断为创伤性关节炎,通过口服非甾体类药物及关节内间断注射施沛特治疗,至术后12个月膝关节疼痛部分缓解,停止口服药物,继续间断关节内注射施沛特至术后18个月。末次随访时HSS膝关节功能评分56分,患者需扶手杖行走,且行走时膝关节轻度疼痛;膝关节存在约5°膝外翻畸形,外侧结构轻度松弛;膝关节屈伸时可对抗部分阻力;膝关节活动度95°;一次行走可超过2 km。患者术后功能不良的原因可能与骨折复杂、术中关节面复位欠佳、对撬拨复位的关节面未行有效植骨支撑有关,同时关节软骨及膝关节其他软性结构损伤也是关节功能不良的重要原因。该患者未接受进一步手术治疗。另1例HSS评分评价为差的膝关节疼痛患者,仅口服非甾体药物即可明显缓解疼痛,X线片示膝关节间隙无明显变窄,膝关节疼痛症状持续至术后10个月缓解。末次随访时,本组患者均无明显骨折复位丢失,骨折均愈合,无一例发生钢板螺钉松动及断裂。

讨 论

一、后内侧倒“L”形入路治疗胫骨平台后侧双髁骨折的优缺点

本组13例患者均采用后内侧倒“L”形切口,在腓肠肌内侧头与半膜肌之间进入,显露比目鱼肌内侧边界,自比目鱼肌与腘肌近端止点离断,骨膜下剥离以Hoffmann拉钩牵向外侧,暴露后侧平台双髁骨折块,整个过程可以在无止血带状态下进行。该入路的优势包括:(1)可充分显露胫骨后侧干, 骺端,并同时处理胫骨平台后侧双髁骨折、后十字韧带止点撕脱性骨折,与Carlson双切口方法相比可实现单一切口治疗复合损伤;另外,若骨折块劈裂范围广,切口垂直部分可根据情况向下延伸。(2)对合并内侧柱骨折的病例,本入路可自切口垂直部向前方分离至鹅足,对内侧平台进行复位及固定;外侧柱骨折需加用前外侧入路进行暴露,两切口皮桥较宽,可有效避免缺血坏死等并发症。(3)切口垂直部分与大隐静脉、隐神经走行一致,仔细分离一般可避免损伤大隐静脉和隐神经;同时被Hoffman拉钩牵开的比目鱼肌和腘肌可对胫神经、腘血管形成有效保护。(4)整个入路无需分离解剖重要血管及神经,手术操作简化,出血少;在行骨折复位操作之前,无需使用止血带,减少了止血带使用时间,降低了缺血再灌注损伤可能。(5)切口水平部分一般不超过腘窝横纹中点,可不结扎小隐静脉,术后因瘢痕挛缩而对膝关节功能造成远期影响较小。本入路缺点:(1)切口较长,术野较深,对后外侧平台暴露稍显不足。(2)术中需要切断部分比目鱼肌及腘肌近端止点,术后即便对其进行缝合修补,也会对肌力造成影响。(3)俯卧位对合并多发肋骨骨折患者存在一定风险。(4)二期取出内固定装置相对困难,且较初次手术增加了血管、神经损伤的概率。

二、后内侧倒“L”形入路的手术适应证

胫骨平台骨折需要严格按照解剖复位、坚强固定的原则处理。需要明确的是,由于后侧平台骨折后存在屈膝位后脱位倾向,所以我们认为即使胫骨平台后侧骨折块移位不大,同样也具备手术指征。

我们认为后内侧倒“L”形入路的适应证为:(1)胫骨平台后侧双髁骨折,(2)单纯后内侧髁骨折和后十字韧带止点撕脱骨折。另外,我们认为后内侧入路不但可充分暴露胫骨平台后外侧髁,而且可避免损伤腓总神经外侧重要结构,因此该入路也可用于单纯胫骨后外侧平台骨折的复位及固定。

三、后内侧倒“L”形入路治疗胫骨平台后侧双髁骨折的手术要点

胫骨平台后侧双髁骨折常由巨大暴力造成,可同时合并内外侧柱骨折,骨折块粉碎,复位缺乏参考标志,处理棘手。我们在工作中发现,此类骨折内侧髁多为劈裂骨折,关节面较完整,粉碎常不严重;而后外侧骨块多为粉碎性及塌陷,甚至可能出现翻转移位。研究表明,后内侧骨折块的面积平均占胫骨平台整体面积的40.08%,为后侧骨折的主体。因此,我们认为后内髁的解剖复位及有效固定可为胫骨平台其他部分骨折复位提供参考标准,是复杂胫骨平台骨折获得良好复位的前提和基石。

复位后内侧骨块时,一般无需切开后内侧关节囊,只需复位关节外骨折,因为在关节外的骨折解剖复位后,关节内骨折即刻复位;关节内骨折复位后以胫骨平台后内侧解剖锁定钢板或4.5 mm“T”形加压钢板固定。

由于后内侧倒“L”形切口在屈膝30°体位时腓肠肌相对松弛,所以此时使用Hoffman拉钩可方便向外侧牵拉腓肠肌内侧头,而后剥离部分比目鱼肌止点即可显露后外侧髁。需要说明的是,由于切开后外侧关节囊并不能扩大骨块显露,且复位后不能观察后侧关节面是否平整,所以我们在后内侧骨块复位及固定后,使用直径小的顶棒和神经剥离器通过牵开的骨折线或小的骨窗对后外侧骨块进行撬拨复位。

另外,由于后外侧关节面可为外侧平台复位提供参考,所以恢复后外侧关节面高度至关重要。因此,复位后必须使用“C”型臂X线机透视胫骨平台侧面,以明确后外侧关节面复位情况。待后外侧关节面抬升满意后,使用克氏针贴近关节面临时固定;而后使用同侧桡骨远端3.5 mm斜“T”形接骨板,在适当扭转及预弯后固定后外侧骨块。由于斜“T”形接骨板远端斜向内侧,所以更便于对骨折线以远钻孔及植入螺钉。放置斜“T”形接骨板时尽量使其横行部分横跨内外髁,将后内、后外两个孤立骨块相连,以提供更大稳定性。

再有,由于钢板结合孔为椭圆形钉孔,允许在不更改螺钉孔的情况下调整钢板高度,所以置入钢板后应先对结合孔钻孔及拧入螺钉,将钢板调整至适当高度,并采用“C”型臂X线机透视证实骨块复位满意后,再将两块钢板拧入足够螺钉,完成对后侧双髁最终固定。对关节面复位后存在缺损的患者,我们一般采用同种异体骨植骨填充骨缺损,维持关节面高度。

胫骨平台后侧双髁骨折为复杂胫骨平台骨折的一部分,临床常合并外侧柱骨折,单纯胫骨平台后侧双髁骨折很少见。双髁骨折复位固定后,胫骨平台即恢复了大致力线及外侧关节面复位的参考标准,此后可采用膝关节外侧入路进行外侧柱骨折的复位及固定。另外,复杂胫骨平台骨折对膝关节关节面损伤严重,即便手术恢复关节面高度及平整性,术后也可能出现膝关节疼痛及功能不良。本组1例患者术后创伤性关节炎出现较早,考虑与术中后外侧髁关节面高度恢复不良有关。这再次提示恢复关节面平整及高度的重要性。

四、本研究的局限性和不足

胫骨平台后柱双髁骨折发病率低,目前尚无大样本临床研究对不同方法治疗结果进行分析。本研究例数较少,可能导致统计学分析发生偏倚。另外,本研究选取回顾性病例,因此术前对手术方式的选择存在筛选,这限制了结果的客观性。再有,本研究随访时间短,对患侧膝关节功能评分及活动度等指标分析需进一步随访,以获得中长期结果。